Renaturation : quels projets concernés au titre du ZAN ?

Après 2050, la renaturation constituera le seul moyen pour les territoires d’engager des projets artificialisant les sols, en équilibrant ainsi l’équation du ZAN. Dans l’attente, renaturer peut d’ores et déjà compenser la consommation ou l’artificialisation d’un sol qui interviendrait au-delà de l’enveloppe foncière allouée aux territoires.

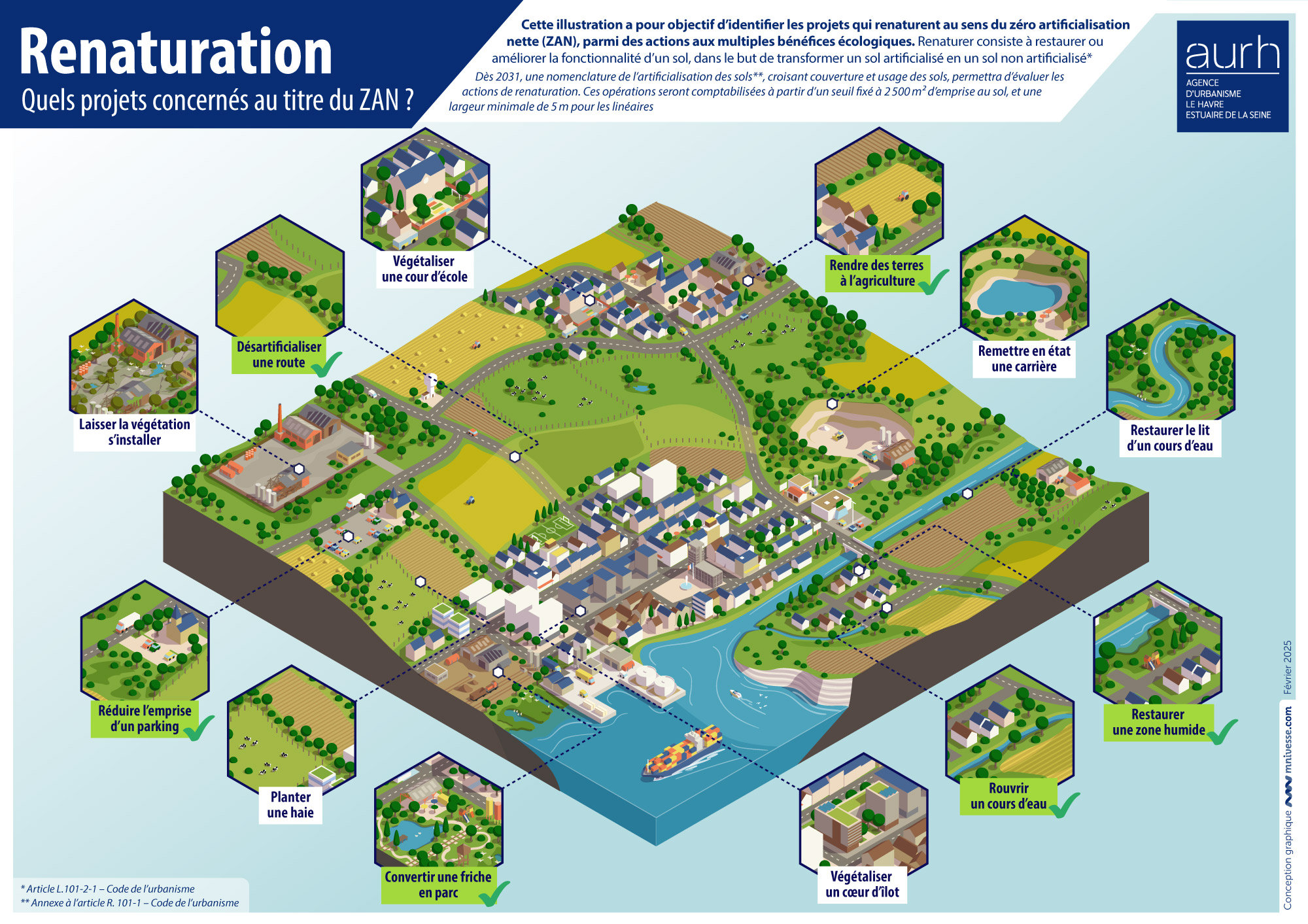

Cette tuile pédagogique a pour objectif d’identifier les projets qui renaturent au sens du zéro articialisation nette (ZAN), parmi des actions aux multiples bénéfices écologiques.

[illustration réalisée par Matthieu Nivesse]

à partir de 2031 : mise en place d'une nomenclature

Une nomenclature de l’artificialisation sera applicable dès 2031. Partagée dans un premier décret le 29 avril 2022, et mise à jour par un second le 27 novembre 2023, elle classe les espaces en 10 catégories, distinguant les zones artificialisées des autres sur la base de seuils surfaciques.

Il est à noter que la nomenclature, en considérant les parcs végétalisés comme non artificialisés, permet de favoriser la nature en ville dans la démarche ZAN. A contrario, dans le cas des carrières, les opérations de restauration ou de réhabilitation écologique ne pourront pas compter comme de la renaturation, car celles-ci sont classifiées par la nomenclature comme étant non artificialisées.

Des projets non comptabilisés, mais vertueux

La renaturation s’impose pour répondre aux aspirations sociétales, aux défis écologiques et climatiques : dépoldériser un estuaire, restaurer des zones humides, planter une forêt urbaine, végétaliser un parking ou un cœur d’îlot, dépolluer et reconvertir une friche sont autant de projets valorisant pour le fonctionnement écologique d’un territoire. Pour autant, tous ne peuvent être comptabilisés dans l’équation du ZAN.

Aussi, même si les friches auto-régénérées mettent en lumière la capacité de l’environnement à se réparer lui-même sans intervention humaine, cela interroge leur caractère « renaturé » au sens du ZAN. La présence d’artefacts de bâti, de revêtement ou de matériaux composites malgré le retour avéré de la faune et de la flore, force la nomenclature de l’artificialisation à considérer ces espaces comme artificialisés, en raison de leur caractère imperméabilisé ou abandonné.

Si la renaturation joue un rôle clé dans la restauration écologique des territoires, elle ne doit en aucun cas devenir un prétexte à l’artificialisation sous couvert de compensation. Plutôt que d’être perçue comme un moyen d’atteindre artificiellement les objectifs du ZAN, elle doit s’inscrire dans une vision plus globale, visant à réhabiliter les sols dégradés et à repenser les modèles d’urbanisation en profondeur.

Texte extrait de la publication Renaturation, vers un urbanisme régénératif, publiée par l'AURH.

Documents

- Renaturation : quels projets concernés au titre du ZAN ?

Téléchargez la tuile pédagogique en PDF

- La renaturation : vers un urbanisme régénératif

Téléchargez la publication